Acercándonos a una fecha muy especial para todos los argentinos, como es el 2 de abril, nos comunicamos con Marcelo Pérez Schneider, de Presto Vivace, quien nos relata lo que ha vivido en carne propia durante el conflicto de Malvinas.

Para empezar, ¿cuál fue tu participación, cuándo y cómo te enteraste que tenías que ir al conflicto? ¿Había algún móvil, por fuera de la convocatoria obligatoria, para ir a combatir?

Mi nombre es Marcelo Pérez Schneider. Participé en el conflicto de Malvinas con mi grupo de artillería de defensa aérea Teniente General Ricchieri 101, como tirador y como apuntador de ametralladora pesada. Hice el servicio militar en el año 1981; salí en la primera baja, tuve una instrucción muy activa y estuve entre seis y siete meses. Ingresé en marzo y, a principios de octubre, ya estaba desafectado del servicio.

En ese entonces tenía 19 años y, con esta misma edad, participé en el conflicto. Obviamente, al año siguiente me enteré, como la mayoría de la población, el 2 de abril, de que habíamos recuperado nuestras Islas Malvinas. Inmediatamente, me presenté voluntariamente en el cuartel.

Tenía dos razones. Primero, por la actividad que desarrollaba, sabía que la clase que había ingresado en 1963 todavía no había llegado a la preparación, es decir, al manejo de una ametralladora, y que eso era algo específico. Solo habían recibido la instrucción de soldados y ninguna especialidad, lo cual es algo común en el Ejército.

En segundo lugar, estaba movilizado por un sentimiento patriótico que provenía tanto de una formación familiar como de una conciencia social que se tenía y que aún se tiene con respecto a este tema.

¿Cuál fue la primera impresión que tuvieron al llegar? ¿Y cómo fue cambiando a lo largo de la permanencia en las islas?

Una vez que me incorporé al grupo de artillería, fuimos hasta Comodoro Rivadavia y, desde allí, nos trasladaron a Puerto Argentino. La primera sensación era, obviamente, de cautela; se percibía la tensión en todo el ambiente, en toda la isla, pero todavía no sabíamos con certeza si íbamos a llegar al combate. Cuando ocurrió el hundimiento del Belgrano y, luego, el ataque al aeropuerto, ahí mi sensación cambió diametralmente. Era algo totalmente nuevo para mí; me parecía que estaba en otra dimensión, en una realidad distinta. Era algo increíble.

Desde Puerto Argentino nos trasladaron al lugar que debíamos defender, una península ubicada al norte de este puerto, para cubrir una zona llamada Camber con las ocho piezas de artillería con las que contaba el grupo. Además del trabajo de artillería, realizamos tareas de defensa de infantería, en las cuales participé activamente.

Durante el desarrollo del conflicto, toda esa sensación de mareo y confusión se fue transformando. Nos fuimos adaptando a la situación de estar en guerra: vivir en una cueva, estar atentos y alertas por los ataques, y reducir la vida, básicamente, a cuestiones de supervivencia básica. Sin embargo, junto con mi compañero Jorge Podestá y nuestro entorno, puedo decir que nos adaptamos bastante bien, dadas las circunstancias.

¿Cómo era el tema de la comunicación con sus seres queridos? Internamente, ¿Las distintas posiciones bajo control argentino lograban mantenerse en contacto entre sí?

Esto hay que tomarlo como un hecho particular; cada uno vivió una experiencia distinta.

Estuve cerca de Puerto Argentino, tenía comunicación, me llegaban cartas y, a mi familia, también le llegaban cartas. Realmente era algo muy valioso; saber de tu familia y que te cuenten cosas te levanta el espíritu. La carta era algo maravilloso: saber que te habían escrito y que ellos también sabían cómo estabas.

Teníamos alguna idea de lo que ocurría en otros lugares. La cadena de mando nos transmitía los informes sobre lo que pasaba, y te ibas enterando porque era algo necesario.

Durante el tiempo de permanencia en la isla, ¿hubo algún momento de compartir y tener tranquilidad, más allá de lo que ocurría?

Durante el tiempo que estuvimos allí, siempre hubo tensión. Tenía que estar alerta, conectado con la situación, y nos fuimos acostumbrando a vivir en ese estado. Estuvimos todo el tiempo bajo fuego: de cañoneo, de barcos y de aviación… todo el tiempo. Yo recién combatí en los últimos dos días.

En varias ocasiones se ha mencionado que los prisioneros de guerra argentinos recibieron un mejor trato por parte de las fuerzas británicas en comparación con el trato que algunos oficiales argentinos dieron a sus propios soldados. ¿Qué tan cierta considerás esta afirmación y cuál es tu perspectiva al respecto?

Hay que pensar que sería cínico de su parte, porque estos piratas… los ingleses, estaban a las órdenes de nada más y nada menos que Margaret Thatcher, quien cometió un crimen de lesa humanidad. Calcula que hundió el crucero General Belgrano fuera de las millas de exclusión.

Esta gente respondía a seres nefastos como Margaret Thatcher y Ronald Reagan, quien estaba en el poder en ese momento, y que, como todos sabemos, Inglaterra tenía el apoyo total de la OTAN.

Sabemos que hubo excesos por parte de las Fuerzas Armadas. Quizás la persona que los sufrió pueda decir que los ingleses lo trataron mejor que sus propios superiores.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 10 canciones para no olvidar a los veteranos y caídos de la guerra de Malvinas

A la hora de hablar del desenlace, que todos conocemos, de rendición, ¿Cómo lo sentiste, cuál fue tu reacción, y qué ocurrió luego?

Nosotros estuvimos dos meses en Camber, bajo fuego enemigo, en una península que cubría la parte norte de Puerto Argentino. Mi grupo estaba dividido en dos secciones: yo estaba en la primera, que cubría la mitad hacia la derecha, hacia el este, y la segunda cubría la mitad hacia la izquierda.

En los últimos días, nuestra segunda sección combatió contra el grueso de la tropa inglesa que desembarcó en San Jorge. El ataque principal vino desde el oeste hacia el este, en dirección a Puerto Argentino. Se defendieron con todo lo que pudieron y realmente la pasaron bastante mal. Todos la pasamos mal en el combate, ¿no?

En mi caso particular, combatimos contra el SAS y el SUB, que son las fuerzas especiales, las fuerzas comando.

Los que se conocen como boinas rojas ingleses, aquellos comandos que operan detrás de las líneas enemigas. Los últimos días, el 13 y 14 de junio, estuvimos combatiendo. Yo estuve al frente, disparando con la ametralladora, como comúnmente se ve: un soldado enfrentando al enemigo.

En el famoso combate de Camber, logramos derrotar a estas fuerzas especiales inglesas. El día de la rendición (14 de junio, a las 7 a.m.), nosotros, a las 11 de la mañana, seguíamos en nuestros puestos de combate cuando nos avisaron de que Argentina se había rendido. No sé por qué tardaron en informarnos. Desde Puerto Argentino habíamos visualizado, a lo lejos, una gran cantidad de tropas.

Con el dolor en el alma, nos obligaron a ir a Puerto Argentino y abandonar nuestros puestos. Algunos cuadros quisieron quedarse; hubo que ir a buscarlos porque estaban dispuestos a morir allí. Habían jurado que defenderían la patria hasta el final. Tuvimos que convencerlos de que lo más importante era regresar a Argentina, prepararse nuevamente y encontrar la forma de recuperar las Malvinas.

Lo que más recuerdo es el dolor inmenso cuando bajaron la bandera argentina. Vimos esa escena, y luego se izó la bandera inglesa. Te explota el pecho de impotencia, una bronca contenida que en ese momento no podés expresar de ninguna manera.

¿Cómo fue volver al territorio continental y qué recibimiento tuvieron? ¿Hubo en su momento un intento de “desmalvinizar” el contexto del país, o de culpar al combatiente por la derrota? ¿Sentís que hoy hay un reconocimiento que antaño no hubo por parte de las generaciones más jóvenes o que en aquel día, podrían haber sido contemporáneos a aquellos que pelearon?

Volver al continente fue una mezcla de sensaciones. Uno tiene su instinto básico de haber “salvado el pellejo” y, obviamente, el deseo de reencontrarse con todos sus seres queridos.

Particularmente, tuve un recibimiento fantástico por parte de mis padres, mi hermana y mis amigos, quienes estuvieron todo el tiempo en mi casa mientras yo participaba en el conflicto. Acompañaron a mi familia, la apoyaron y, después, me apoyaron a mí en todo momento.

Durante meses, venían amigos a visitarme, a invitarme a salir, a compartir momentos y seguir acompañándome en esto que es la posguerra. Nunca escuché que se les haya echado la culpa a los soldados. Aquí hay algo muy sencillo de entender: existe una trinidad diabólica, en la que están Inglaterra con Margaret Thatcher, Estados Unidos con Reagan y, en Argentina, Galtieri. Ahora, imaginate lo que sucede cuando se juntan en el poder este tipo de “personas”, por así decirlo, porque los tres fueron nefastos.

Siempre sentí que la gente tenía la llama encendida. Los gobiernos, en lo que respecta a Malvinas, tienen sus estrategias; puedo coincidir o no con algunas, pero la gente es otra historia. La gente siempre mantuvo viva la llama de Malvinas. El hombre de a pie, el trabajador, siempre reconoció a quienes fuimos a pelear a Malvinas. Ese punto de unión entre los argentinos es lo que generó esta gesta.

¿Mantuviste o mantenés hoy contacto con otros excombatientes con quienes hayas compartido en las islas?

Sí, siempre estoy en contacto con todos mis compañeros de Malvinas. Uno también tiene sus compañeros electos, aquellos con los que estuvo codo a codo. Los sigo viendo, nos seguimos juntando; a esta altura de la vida, somos hermanos. Salimos de allá como hermanos y nos sentimos unidos siempre.

Como excombatiente, ¿cómo influye en tu vida actual el recuerdo de la guerra? ¿De qué manera ha marcado tu día a día y tu forma de ver el mundo?

La guerra es un momento bisagra en tu vida, un antes y un después. Este tipo de experiencias tan fuertes te hacen replantearte muchas cosas: cambiarlas, mejorar otras y tener una visión distinta de las situaciones. Te dan una nueva escala de valores; empezás a poner en perspectiva lo que te sucede, más allá de las calenturas puntuales, y, comparándolo con lo que vivimos en Malvinas, le empezás a dar una verdadera dimensión.

También empezás a entender cómo se comportó el pueblo argentino con los soldados, su contribución, su apoyo. A veces, por experiencias personales, uno pensaba que ciertas personas eran de una manera y resultaron ser diferentes. Muchas veces no conocemos profundamente los problemas de los demás: vivir en un edificio y quizás no hablar con alguien… y después enterarte de que se acercaron a tu casa para preguntar “¿cómo andabas?” o si “¿necesitaban algo?”.

Me hizo tener una visión distinta de la humanidad, de que somos todos diferentes y de que siempre se trata de tender un puente con el otro. Es un trabajo que hay que hacer. Me cambió la forma de ver el mundo.

¿Considerás la causa de Malvinas como un punto de unión nacional?

Claro que sí. Esta causa patriótica es un punto genuino de unidad para el pueblo argentino. Demuestra que, cuando hay causas en común, el pueblo argentino se une. Es un pueblo solidario, un pueblo de paz. Lo vemos en su historia, en cómo ha abierto sus puertas a toda la humanidad. Es una maravilla, un ejemplo para el mundo.

¿Volviste, o volverías a las islas?

No volví a las islas. Hay gente que necesitó o necesita ir, quizás por distintos motivos: por curiosidad, por verlo desde otra perspectiva o para cerrar algo. En mi caso, lo tengo resuelto.

Uno está convencido de que las Malvinas son argentinas, pero ese no es el camino. Volver por el combate, por la lucha armada, no es algo que comparta ni apoye. Obviamente, tenemos que recuperarlas. Es una lucha que vamos a ganar sí o sí. Las Malvinas van a volver a ser argentinas, pero debe ser por medio de la paz. No hay otro camino. El camino es la paz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Presto Vivace en Buenos Aires: “Festejo de bodas de plata en The Roxy Live”

¿Cómo inició tu relación con la música? ¿Hay alguna conexión con Malvinas? Si fue antes, ¿te acompañó de alguna manera durante tu estadía en la isla?

Te cuento mi caso particular con respecto a la música. Me dediqué de grande. Estudié arquitectura y me faltan dos finales para recibirme, pero en un momento decidí que no los iba a rendir y que me dedicaría a la música.

Siempre me preguntaban: “¿Qué hacés?” Y yo respondía: “Sí, soy arquitecto, me estoy por recibir…” Pero llegó el punto en el que dije: “¡No! Soy músico“, por decirlo de alguna forma.

En mi casa siempre hubo música. Mi papá tocaba la armónica, mi mamá y mi hermana tocaban la guitarra; siempre hubo gente haciendo música. Por una casualidad, allá por el año 87, me compré un bajo y, de a poquito, fui tocando. Armé una banda mientras seguía estudiando y trabajando, y poco a poco la música fue ganándole terreno a la arquitectura, hasta que en el año 94 me senté a estudiar y supe que esos finales no los rendiría. De ahí en adelante, seguí con la música.

Antes del conflicto, ¿podían escuchar libremente música extranjera dentro del cuartel, especialmente bandas británicas como Pink Floyd, The Rolling Stones o King Crimson, o debían hacerlo a escondidas?

Cuando hice el servicio militar en el 81, no había problema con escuchar música. Obviamente, sabemos que hubo autores y canciones censuradas, tanto en este país como en otros. Habría que ver cada caso en particular, pero lo que se podía escuchar era porque no estaba censurado, así que no había problema.

¿A lo largo de tu discografía como músico tuviste la oportunidad de abordar el tema de la guerra en alguna canción?

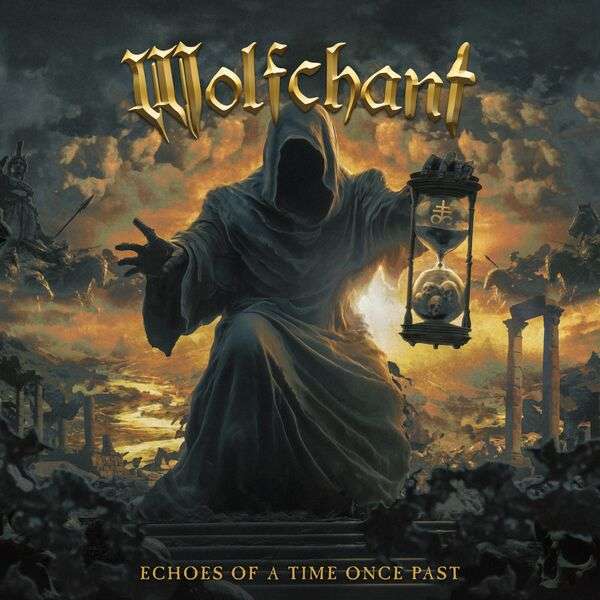

Hay un tercer disco que se llama The Enigma of the Parable (2007), que es un álbum conceptual donde, precisamente, hablo de Camber. En ese momento, con esta península, hice un paralelo con un libro que había leído de Saramago, La balsa de piedra, y, obviamente, salvando una distancia sideral, escribí una historia en la que la península de Camber (lugar de conflicto en la guerra) se desprende de las Malvinas porque no quiere pertenecer a Inglaterra y, ante el descuido de su madre original, Argentina, comienza a vagar por el océano Atlántico. Esa fue la forma en que abordé el tema.

¿Cómo creés que la música influye en los soldados durante la guerra, ya sea como motivación, refugio emocional o forma de resistencia?

El arte siempre influye en el ser humano y de distintas formas. La música es clave. Lo vemos y lo sabemos, por decirlo de alguna forma. Hemos visto, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial qué tipo de música se pasaba en cada ejército, qué bandas sonaban mientras los soldados combatían. Sabemos de bandas que tocaban durante el combate para alentar, así que imaginate lo que significa emocionalmente para el soldado.

Hay una cantidad enorme de canciones en el metal argentino que tratan acerca de la Guerra de Malvinas. ¿Hay alguna por la que tengas preferencia?

Conozco todas las canciones de metal sobre Malvinas. Respeto las intenciones. No te voy a dar nombres; con algunas coincido, con otras no. Algunas parecen noticieros y no tienen poesía, o cuentan cosas que yo no viví ni comparto. Así que estoy dividido con esa cuestión.

Por último, queremos pedirte libremente unas palabras para los lectores de esta nota. ¡Muchísimas gracias!

Como te dije, estoy agradecido al pueblo argentino porque siempre me han hecho sentir que valió la pena haber ido. Saber que uno participó de una gesta, que es un punto genuino de unidad para todos los argentinos, es algo invaluable. También quiero agradecer por esta entrevista, que ayuda a mantener encendida la llama de Malvinas. Siempre debemos buscar e intentar recuperar las Islas Malvinas. Las tenemos que recuperar porque son argentinas, y siempre por intermedio de la paz, que es el único camino.

Acercándonos a una fecha muy especial para todos los argentinos, como es el 2 de abril, nos comunicamos con Marcelo Pérez Schneider, de Presto Vivace, quien nos relata lo que ha vivido en carne propia durante el conflicto de Malvinas.

Para empezar, ¿cuál fue tu participación, cuándo y cómo te enteraste que tenías que ir al conflicto? ¿Había algún móvil, por fuera de la convocatoria obligatoria, para ir a combatir?

Mi nombre es Marcelo Pérez Schneider. Participé en el conflicto de Malvinas con mi grupo de artillería de defensa aérea Teniente General Ricchieri 101, como tirador y como apuntador de ametralladora pesada. Hice el servicio militar en el año 1981; salí en la primera baja, tuve una instrucción muy activa y estuve entre seis y siete meses. Ingresé en marzo y, a principios de octubre, ya estaba desafectado del servicio.

En ese entonces tenía 19 años y, con esta misma edad, participé en el conflicto. Obviamente, al año siguiente me enteré, como la mayoría de la población, el 2 de abril, de que habíamos recuperado nuestras Islas Malvinas. Inmediatamente, me presenté voluntariamente en el cuartel.

Tenía dos razones. Primero, por la actividad que desarrollaba, sabía que la clase que había ingresado en 1963 todavía no había llegado a la preparación, es decir, al manejo de una ametralladora, y que eso era algo específico. Solo habían recibido la instrucción de soldados y ninguna especialidad, lo cual es algo común en el Ejército.

En segundo lugar, estaba movilizado por un sentimiento patriótico que provenía tanto de una formación familiar como de una conciencia social que se tenía y que aún se tiene con respecto a este tema.

¿Cuál fue la primera impresión que tuvieron al llegar? ¿Y cómo fue cambiando a lo largo de la permanencia en las islas?

Una vez que me incorporé al grupo de artillería, fuimos hasta Comodoro Rivadavia y, desde allí, nos trasladaron a Puerto Argentino. La primera sensación era, obviamente, de cautela; se percibía la tensión en todo el ambiente, en toda la isla, pero todavía no sabíamos con certeza si íbamos a llegar al combate. Cuando ocurrió el hundimiento del Belgrano y, luego, el ataque al aeropuerto, ahí mi sensación cambió diametralmente. Era algo totalmente nuevo para mí; me parecía que estaba en otra dimensión, en una realidad distinta. Era algo increíble.

Desde Puerto Argentino nos trasladaron al lugar que debíamos defender, una península ubicada al norte de este puerto, para cubrir una zona llamada Camber con las ocho piezas de artillería con las que contaba el grupo. Además del trabajo de artillería, realizamos tareas de defensa de infantería, en las cuales participé activamente.

Durante el desarrollo del conflicto, toda esa sensación de mareo y confusión se fue transformando. Nos fuimos adaptando a la situación de estar en guerra: vivir en una cueva, estar atentos y alertas por los ataques, y reducir la vida, básicamente, a cuestiones de supervivencia básica. Sin embargo, junto con mi compañero Jorge Podestá y nuestro entorno, puedo decir que nos adaptamos bastante bien, dadas las circunstancias.

¿Cómo era el tema de la comunicación con sus seres queridos? Internamente, ¿Las distintas posiciones bajo control argentino lograban mantenerse en contacto entre sí?

Esto hay que tomarlo como un hecho particular; cada uno vivió una experiencia distinta.

Estuve cerca de Puerto Argentino, tenía comunicación, me llegaban cartas y, a mi familia, también le llegaban cartas. Realmente era algo muy valioso; saber de tu familia y que te cuenten cosas te levanta el espíritu. La carta era algo maravilloso: saber que te habían escrito y que ellos también sabían cómo estabas.

Teníamos alguna idea de lo que ocurría en otros lugares. La cadena de mando nos transmitía los informes sobre lo que pasaba, y te ibas enterando porque era algo necesario.

Durante el tiempo de permanencia en la isla, ¿hubo algún momento de compartir y tener tranquilidad, más allá de lo que ocurría?

Durante el tiempo que estuvimos allí, siempre hubo tensión. Tenía que estar alerta, conectado con la situación, y nos fuimos acostumbrando a vivir en ese estado. Estuvimos todo el tiempo bajo fuego: de cañoneo, de barcos y de aviación… todo el tiempo. Yo recién combatí en los últimos dos días.

En varias ocasiones se ha mencionado que los prisioneros de guerra argentinos recibieron un mejor trato por parte de las fuerzas británicas en comparación con el trato que algunos oficiales argentinos dieron a sus propios soldados. ¿Qué tan cierta considerás esta afirmación y cuál es tu perspectiva al respecto?

Hay que pensar que sería cínico de su parte, porque estos piratas… los ingleses, estaban a las órdenes de nada más y nada menos que Margaret Thatcher, quien cometió un crimen de lesa humanidad. Calcula que hundió el crucero General Belgrano fuera de las millas de exclusión.

Esta gente respondía a seres nefastos como Margaret Thatcher y Ronald Reagan, quien estaba en el poder en ese momento, y que, como todos sabemos, Inglaterra tenía el apoyo total de la OTAN.

Sabemos que hubo excesos por parte de las Fuerzas Armadas. Quizás la persona que los sufrió pueda decir que los ingleses lo trataron mejor que sus propios superiores.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 10 canciones para no olvidar a los veteranos y caídos de la guerra de Malvinas

A la hora de hablar del desenlace, que todos conocemos, de rendición, ¿Cómo lo sentiste, cuál fue tu reacción, y qué ocurrió luego?

Nosotros estuvimos dos meses en Camber, bajo fuego enemigo, en una península que cubría la parte norte de Puerto Argentino. Mi grupo estaba dividido en dos secciones: yo estaba en la primera, que cubría la mitad hacia la derecha, hacia el este, y la segunda cubría la mitad hacia la izquierda.

En los últimos días, nuestra segunda sección combatió contra el grueso de la tropa inglesa que desembarcó en San Jorge. El ataque principal vino desde el oeste hacia el este, en dirección a Puerto Argentino. Se defendieron con todo lo que pudieron y realmente la pasaron bastante mal. Todos la pasamos mal en el combate, ¿no?

En mi caso particular, combatimos contra el SAS y el SUB, que son las fuerzas especiales, las fuerzas comando.

Los que se conocen como boinas rojas ingleses, aquellos comandos que operan detrás de las líneas enemigas. Los últimos días, el 13 y 14 de junio, estuvimos combatiendo. Yo estuve al frente, disparando con la ametralladora, como comúnmente se ve: un soldado enfrentando al enemigo.

En el famoso combate de Camber, logramos derrotar a estas fuerzas especiales inglesas. El día de la rendición (14 de junio, a las 7 a.m.), nosotros, a las 11 de la mañana, seguíamos en nuestros puestos de combate cuando nos avisaron de que Argentina se había rendido. No sé por qué tardaron en informarnos. Desde Puerto Argentino habíamos visualizado, a lo lejos, una gran cantidad de tropas.

Con el dolor en el alma, nos obligaron a ir a Puerto Argentino y abandonar nuestros puestos. Algunos cuadros quisieron quedarse; hubo que ir a buscarlos porque estaban dispuestos a morir allí. Habían jurado que defenderían la patria hasta el final. Tuvimos que convencerlos de que lo más importante era regresar a Argentina, prepararse nuevamente y encontrar la forma de recuperar las Malvinas.

Lo que más recuerdo es el dolor inmenso cuando bajaron la bandera argentina. Vimos esa escena, y luego se izó la bandera inglesa. Te explota el pecho de impotencia, una bronca contenida que en ese momento no podés expresar de ninguna manera.

¿Cómo fue volver al territorio continental y qué recibimiento tuvieron? ¿Hubo en su momento un intento de “desmalvinizar” el contexto del país, o de culpar al combatiente por la derrota? ¿Sentís que hoy hay un reconocimiento que antaño no hubo por parte de las generaciones más jóvenes o que en aquel día, podrían haber sido contemporáneos a aquellos que pelearon?

Volver al continente fue una mezcla de sensaciones. Uno tiene su instinto básico de haber “salvado el pellejo” y, obviamente, el deseo de reencontrarse con todos sus seres queridos.

Particularmente, tuve un recibimiento fantástico por parte de mis padres, mi hermana y mis amigos, quienes estuvieron todo el tiempo en mi casa mientras yo participaba en el conflicto. Acompañaron a mi familia, la apoyaron y, después, me apoyaron a mí en todo momento.

Durante meses, venían amigos a visitarme, a invitarme a salir, a compartir momentos y seguir acompañándome en esto que es la posguerra. Nunca escuché que se les haya echado la culpa a los soldados. Aquí hay algo muy sencillo de entender: existe una trinidad diabólica, en la que están Inglaterra con Margaret Thatcher, Estados Unidos con Reagan y, en Argentina, Galtieri. Ahora, imaginate lo que sucede cuando se juntan en el poder este tipo de “personas”, por así decirlo, porque los tres fueron nefastos.

Siempre sentí que la gente tenía la llama encendida. Los gobiernos, en lo que respecta a Malvinas, tienen sus estrategias; puedo coincidir o no con algunas, pero la gente es otra historia. La gente siempre mantuvo viva la llama de Malvinas. El hombre de a pie, el trabajador, siempre reconoció a quienes fuimos a pelear a Malvinas. Ese punto de unión entre los argentinos es lo que generó esta gesta.

¿Mantuviste o mantenés hoy contacto con otros excombatientes con quienes hayas compartido en las islas?

Sí, siempre estoy en contacto con todos mis compañeros de Malvinas. Uno también tiene sus compañeros electos, aquellos con los que estuvo codo a codo. Los sigo viendo, nos seguimos juntando; a esta altura de la vida, somos hermanos. Salimos de allá como hermanos y nos sentimos unidos siempre.

Como excombatiente, ¿cómo influye en tu vida actual el recuerdo de la guerra? ¿De qué manera ha marcado tu día a día y tu forma de ver el mundo?

La guerra es un momento bisagra en tu vida, un antes y un después. Este tipo de experiencias tan fuertes te hacen replantearte muchas cosas: cambiarlas, mejorar otras y tener una visión distinta de las situaciones. Te dan una nueva escala de valores; empezás a poner en perspectiva lo que te sucede, más allá de las calenturas puntuales, y, comparándolo con lo que vivimos en Malvinas, le empezás a dar una verdadera dimensión.

También empezás a entender cómo se comportó el pueblo argentino con los soldados, su contribución, su apoyo. A veces, por experiencias personales, uno pensaba que ciertas personas eran de una manera y resultaron ser diferentes. Muchas veces no conocemos profundamente los problemas de los demás: vivir en un edificio y quizás no hablar con alguien… y después enterarte de que se acercaron a tu casa para preguntar “¿cómo andabas?” o si “¿necesitaban algo?”.

Me hizo tener una visión distinta de la humanidad, de que somos todos diferentes y de que siempre se trata de tender un puente con el otro. Es un trabajo que hay que hacer. Me cambió la forma de ver el mundo.

¿Considerás la causa de Malvinas como un punto de unión nacional?

Claro que sí. Esta causa patriótica es un punto genuino de unidad para el pueblo argentino. Demuestra que, cuando hay causas en común, el pueblo argentino se une. Es un pueblo solidario, un pueblo de paz. Lo vemos en su historia, en cómo ha abierto sus puertas a toda la humanidad. Es una maravilla, un ejemplo para el mundo.

¿Volviste, o volverías a las islas?

No volví a las islas. Hay gente que necesitó o necesita ir, quizás por distintos motivos: por curiosidad, por verlo desde otra perspectiva o para cerrar algo. En mi caso, lo tengo resuelto.

Uno está convencido de que las Malvinas son argentinas, pero ese no es el camino. Volver por el combate, por la lucha armada, no es algo que comparta ni apoye. Obviamente, tenemos que recuperarlas. Es una lucha que vamos a ganar sí o sí. Las Malvinas van a volver a ser argentinas, pero debe ser por medio de la paz. No hay otro camino. El camino es la paz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Presto Vivace en Buenos Aires: “Festejo de bodas de plata en The Roxy Live”

¿Cómo inició tu relación con la música? ¿Hay alguna conexión con Malvinas? Si fue antes, ¿te acompañó de alguna manera durante tu estadía en la isla?

Te cuento mi caso particular con respecto a la música. Me dediqué de grande. Estudié arquitectura y me faltan dos finales para recibirme, pero en un momento decidí que no los iba a rendir y que me dedicaría a la música.

Siempre me preguntaban: “¿Qué hacés?” Y yo respondía: “Sí, soy arquitecto, me estoy por recibir…” Pero llegó el punto en el que dije: “¡No! Soy músico“, por decirlo de alguna forma.

En mi casa siempre hubo música. Mi papá tocaba la armónica, mi mamá y mi hermana tocaban la guitarra; siempre hubo gente haciendo música. Por una casualidad, allá por el año 87, me compré un bajo y, de a poquito, fui tocando. Armé una banda mientras seguía estudiando y trabajando, y poco a poco la música fue ganándole terreno a la arquitectura, hasta que en el año 94 me senté a estudiar y supe que esos finales no los rendiría. De ahí en adelante, seguí con la música.

Antes del conflicto, ¿podían escuchar libremente música extranjera dentro del cuartel, especialmente bandas británicas como Pink Floyd, The Rolling Stones o King Crimson, o debían hacerlo a escondidas?

Cuando hice el servicio militar en el 81, no había problema con escuchar música. Obviamente, sabemos que hubo autores y canciones censuradas, tanto en este país como en otros. Habría que ver cada caso en particular, pero lo que se podía escuchar era porque no estaba censurado, así que no había problema.

¿A lo largo de tu discografía como músico tuviste la oportunidad de abordar el tema de la guerra en alguna canción?

Hay un tercer disco que se llama The Enigma of the Parable (2007), que es un álbum conceptual donde, precisamente, hablo de Camber. En ese momento, con esta península, hice un paralelo con un libro que había leído de Saramago, La balsa de piedra, y, obviamente, salvando una distancia sideral, escribí una historia en la que la península de Camber (lugar de conflicto en la guerra) se desprende de las Malvinas porque no quiere pertenecer a Inglaterra y, ante el descuido de su madre original, Argentina, comienza a vagar por el océano Atlántico. Esa fue la forma en que abordé el tema.

¿Cómo creés que la música influye en los soldados durante la guerra, ya sea como motivación, refugio emocional o forma de resistencia?

El arte siempre influye en el ser humano y de distintas formas. La música es clave. Lo vemos y lo sabemos, por decirlo de alguna forma. Hemos visto, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial qué tipo de música se pasaba en cada ejército, qué bandas sonaban mientras los soldados combatían. Sabemos de bandas que tocaban durante el combate para alentar, así que imaginate lo que significa emocionalmente para el soldado.

Hay una cantidad enorme de canciones en el metal argentino que tratan acerca de la Guerra de Malvinas. ¿Hay alguna por la que tengas preferencia?

Conozco todas las canciones de metal sobre Malvinas. Respeto las intenciones. No te voy a dar nombres; con algunas coincido, con otras no. Algunas parecen noticieros y no tienen poesía, o cuentan cosas que yo no viví ni comparto. Así que estoy dividido con esa cuestión.

Por último, queremos pedirte libremente unas palabras para los lectores de esta nota. ¡Muchísimas gracias!

Como te dije, estoy agradecido al pueblo argentino porque siempre me han hecho sentir que valió la pena haber ido. Saber que uno participó de una gesta, que es un punto genuino de unidad para todos los argentinos, es algo invaluable. También quiero agradecer por esta entrevista, que ayuda a mantener encendida la llama de Malvinas. Siempre debemos buscar e intentar recuperar las Islas Malvinas. Las tenemos que recuperar porque son argentinas, y siempre por intermedio de la paz, que es el único camino.